近日,我校能源與安全工程學院劉漢橋教授聯合天津商業大學陳冠益教授在城市固廢資源化與減污降碳領域取得重要進展。相關成果于2025年10月以Article形式發表于《Nature》旗下期刊Communications Earth & Environment,題目為“Strengthening pollutant control and resource recovery can enhance sustainable waste incineration in China”。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02859-0

作者介紹

第一作者 /韓千龍 碩士研究生(天津城建大學)

韓千龍,天津城建大學能源與安全工程學院碩士研究生,2023年在我校能源與動力工程專業畢業后,以優異成績考取本校研究生,跟隨劉漢橋教授攻讀碩士學位,主要從事固廢處置及資源化的生命周期評價研究。兩年來,以第一作者身份在Nature Communications Earth & Environment、Energy Conversion and Management、Sustainable Production and Consumption及ACS Sustainable Chemistry & Engineering等期刊發表SCI論文6篇,其中一區5篇。連續兩年獲研究生國家獎學金。作為項目負責人,帶領團隊在能源學院首次斬獲“挑戰杯”天津市大學生課外學術科技作品競賽金獎,獲得全國節能減排大賽三等獎以及天津市優秀學生干部等榮譽。

通訊作者 /劉漢橋教授 天津城建大學

陳冠益教授 天津商業大學、天津大學

第一單位 /天津城建大學能源與安全工程學院

據悉,隨著我國“雙碳”目標和“無廢城市”政策的持續推進,劉漢橋教授課題組的研究生們近5年來圍繞垃圾焚燒、焚燒飛灰、市政污泥、生物質以及工業固廢等領域展開深入研究,已在Nature Communications Earth & Environment、Waste Management、Energy、Bioresource Technology、Energy Conversion and Management、International Journal of Hydrogen Energy、ACS Sustainable Chemistry & Engineering、Sustainable Production and Consumption等期刊發表高水平學術論文28篇,其中SCI收錄1區22篇;同時,課題組的學生近 5 年先后有7人次獲得研究生國家獎學金(其中2人連續2年獲得)。2022年—2025年,7名研究生分別到清華大學、東北大學、北京工業大學、海南大學、荷蘭格羅寧根大學、天津大學、太原理工大學攻讀博士學位,其中2名研究生在博士階段還以第一作者身份在Nature子刊發表論文。

內容介紹

隨著我國“碳達峰、碳中和”戰略向縱深推進,“無廢城市”建設作為固廢治理的核心抓手,正推動城市生態系統從“末端處置”向“循環利用”轉型。垃圾焚燒因減量化徹底、能源回收效率高,成為城市生活垃圾處理的主流路徑,但其發展仍面臨多重現實困境:滲濾液處理存在“高能耗、難達標”瓶頸,煙氣凈化需平衡“深度脫除”與“成本控制”,飛灰資源化受技術、市場限制;同時,部分焚燒廠因前期產能規劃與區域垃圾量不匹配、垃圾分類后可燃垃圾占比變化等,出現“吃不飽”的產能閑置問題。如何在保障環境安全的前提下,破解產能閑置難題、實現行業低碳轉型與經濟可持續,凸顯了開展全鏈條、系統性研究的迫切性與必要性。

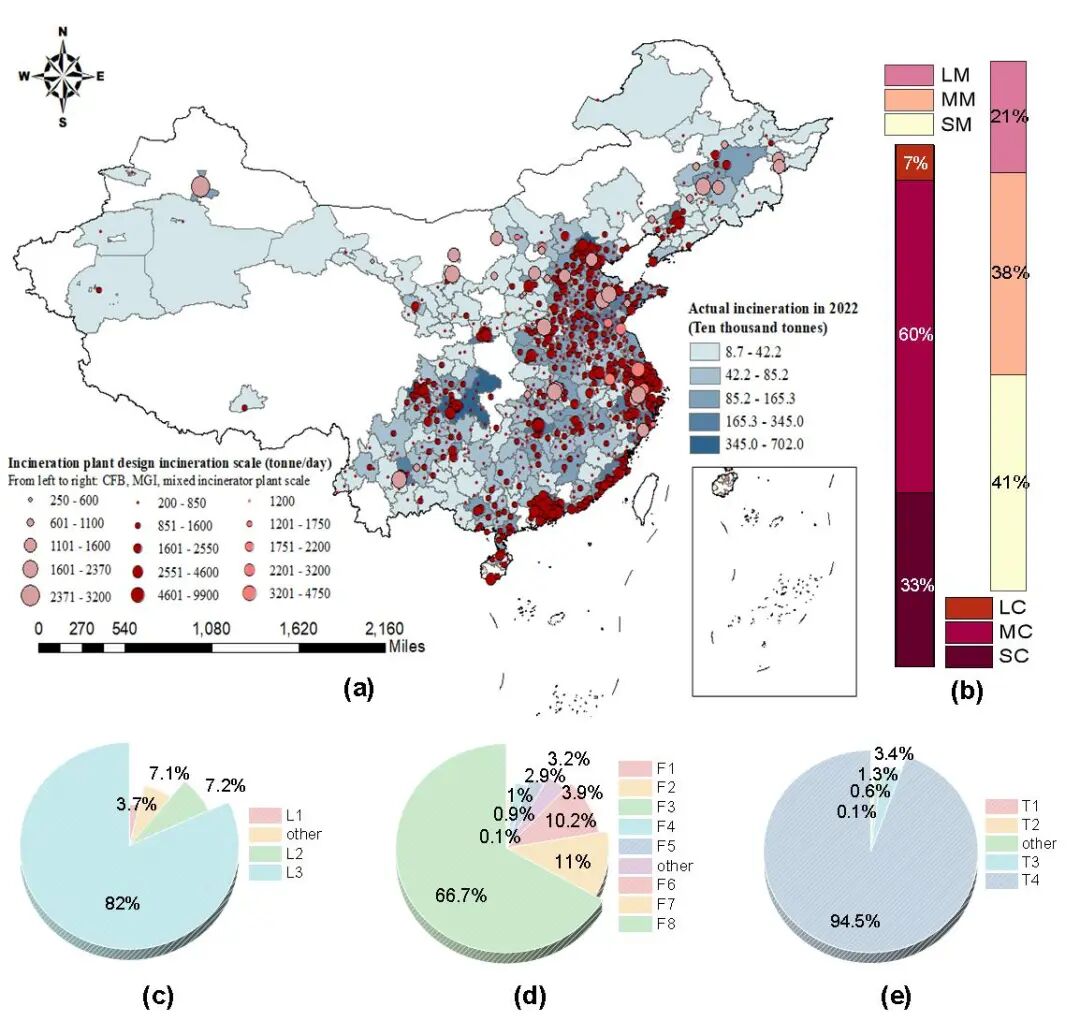

圖1. 中國垃圾焚燒廠的空間分布和污染物控制技術現狀:

(a)全國不同規模焚燒廠的空間分布

(b)全國不同焚燒爐的應用占比

(c)—(e)焚燒廠氣體、液體和固體廢物處理技術的應用占比

該研究基于全國876座垃圾焚燒廠的真實運行數據,首次對我國生活垃圾焚燒行業全鏈條下的各項處理環節進行了環境與經濟的綜合評估,并通過情景模擬揭示了區域污染物治理與資源化利用的協同增效潛力。

01數據體系突破

傳統垃圾焚燒研究多依賴統計年報或典型案例,難以揭示行業真實運作特征。本研究首次采用自下而上的數據采集方法,系統匯總了全國876座垃圾焚燒廠的詳細運行數據,涵蓋氣、液、固全環節處理工藝與焚燒負荷水平,構建出目前分辨率最高的中國垃圾焚燒行業信息庫。這一高精度數據庫實現了從“宏觀估算”向“工廠級實測”的跨越,為全國生活垃圾焚燒行業的全景評估奠定了堅實基礎。

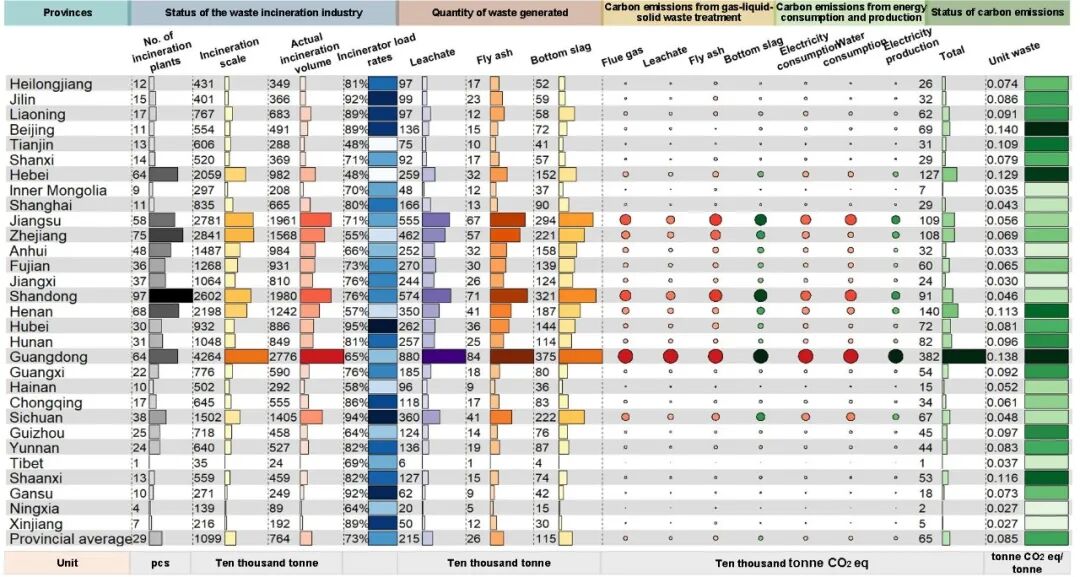

圖2. 中國省級垃圾焚燒行業污染物產生和碳排放現狀

(在副產品處理、能源使用和產出以及垃圾焚燒總量的省級碳核算中,紅色和綠色分別表示碳排放的正值和負值。其中,正值代表碳負擔,負值代表碳效益)

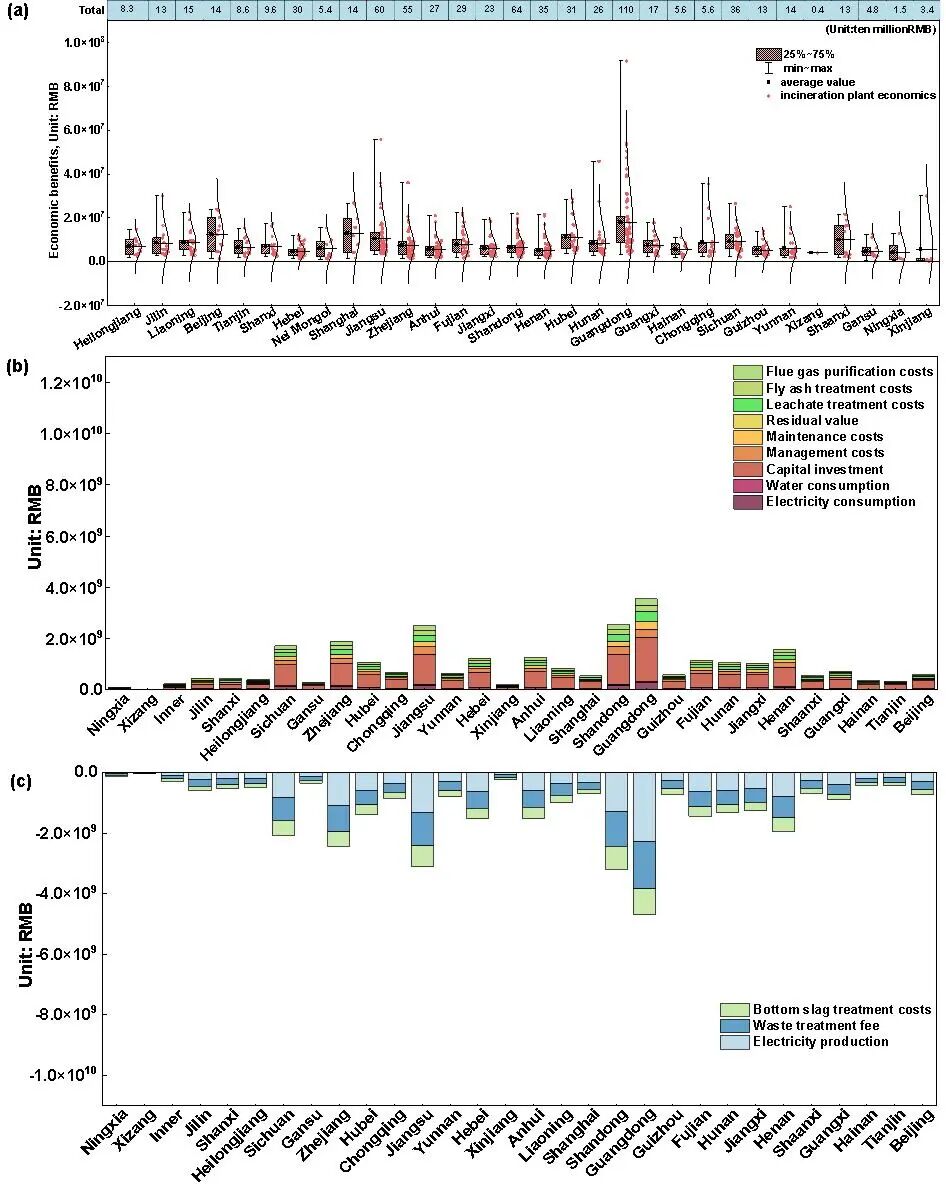

圖3. 中國省級垃圾焚燒行業的經濟表現:

(a)各省垃圾焚燒廠的經濟運行狀況

(b)省級垃圾焚燒行業的經濟成本貢獻分析

(c)省級垃圾焚燒行業的經濟收入貢獻分析,包括電力銷售收入、垃圾處理費和底渣資源回收收入

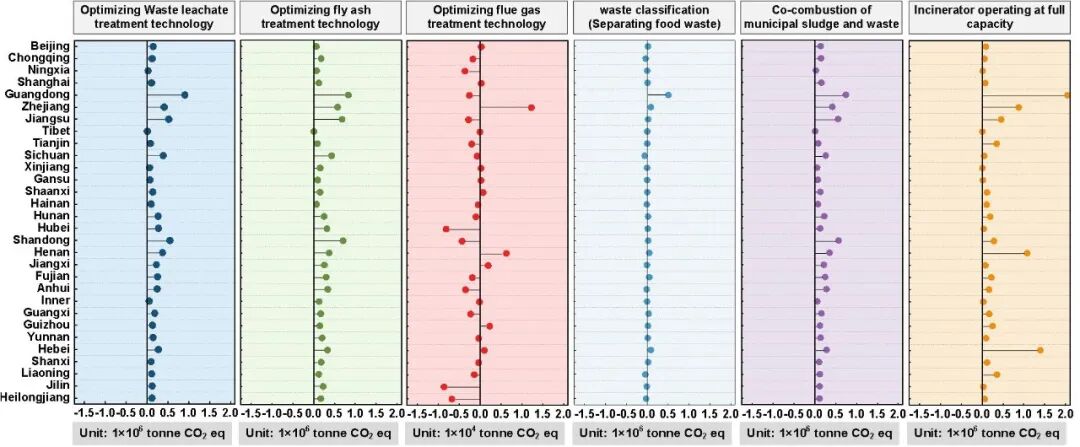

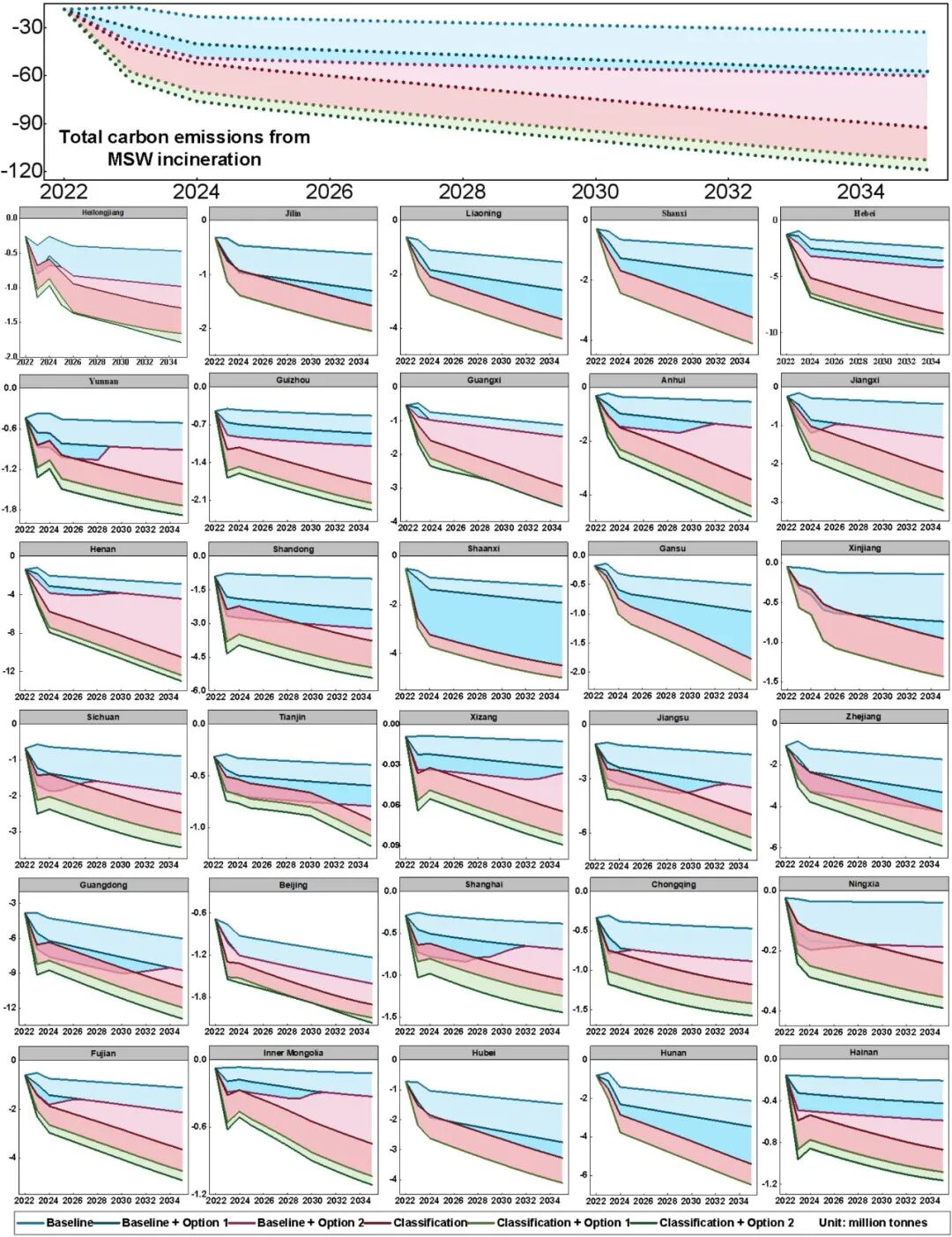

圖4. 省級垃圾焚燒行業不同優化策略下的碳減排潛力

02方法體系突破

在完整數據庫基礎上,研究團隊運用全生命周期評價(LCA)、動態生命周期成本(LCC)與機器學習模型,對每座焚燒廠進行了逐級計算與可視化分析。這一多模型融合框架不僅量化了焚燒行業在不同技術路徑下的碳排放與經濟效益差異,還實現了全國尺度的空間分布可視化與關鍵驅動因素識別。結果顯示,2022年中國焚燒行業在實現廢棄物能源化的同時,已整體呈現碳負排放特征,年減排量約1850萬噸CO?當量,凸顯其在“減污降碳協同”中的基礎作用。

圖5. 2022—2035年國家/省級垃圾焚燒行業的碳減排潛力

基線:從2022年到2035年,垃圾焚燒行業遵循基于正常分類情況下的預測增長趨勢,沒有實施任何改進策略

方案1:焚燒廠滲濾液處理、煙氣凈化和飛灰處理的技術升級,優先選擇具有最佳環境和經濟性能的技術

方案2:在技術轉讓的基礎上,對滿負荷運行的工廠采用污泥聯合焚燒策略,以最大限度地利用焚燒空負荷

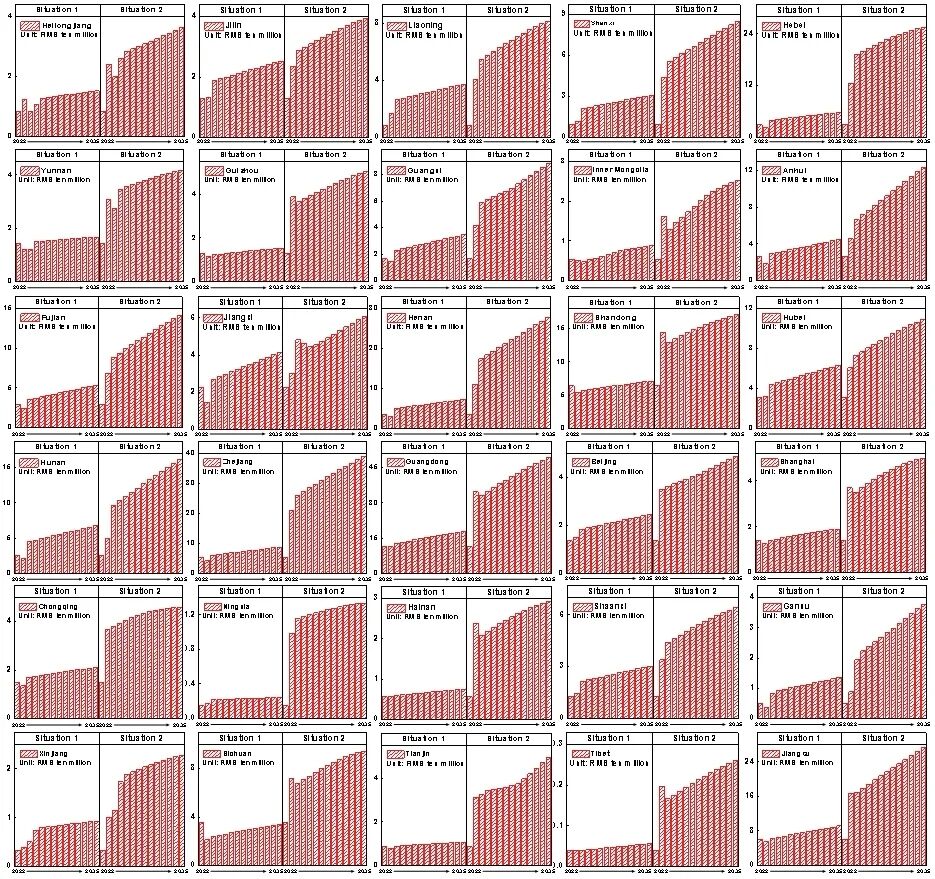

圖6. 2022—2035年省級垃圾焚燒行業的經濟增長潛力

情況1代表了廢物焚燒隨時間的正常增長,沒有優化策略。情況2代表了在各個方面采用最佳可用策略的正常增長

03情景模擬突破

研究團隊將垃圾分類、技術升級與污泥協同焚燒等策略引入動態時空模擬體系,構建了一個能夠反映政策–技術–時序–空間多層互動關系的綜合評估框架。這一模型突破了傳統靜態分析的局限,使未來不同省份垃圾焚燒行業的減碳與增收潛力評估更加真實可靠。結果表明,到2035年,在多策略協同實施下,全國焚燒行業可實現1.19億噸CO?當量的碳負效益,經濟收益達到3643億元人民幣,實現環境與經濟的雙重躍升。研究揭示了中國焚燒行業“東部提效—中部融合—西部替代”的區域差異化發展格局,為我國固廢領域的分區低碳轉型與精準治理政策提供了重要科學依據。

此次劉漢橋教授團隊在《Nature》子刊發表的重要研究成果,不僅彰顯了我校在能源環境領域的科研實力與育人成效,更體現了天城大人把論文寫在祖國大地上的使命擔當。未來,學校將以此為契機,進一步強化有組織科研,打造跨學科創新平臺,完善“導師引領-團隊攻關-學生主體”的培養模式,鼓勵更多師生聚焦真問題、開展真研究、作出真貢獻,讓科技創新既服務于國家“雙碳”目標的宏大敘事,也融入城市綠色發展的日常實踐,為建設美麗中國持續注入天城大智慧和力量。